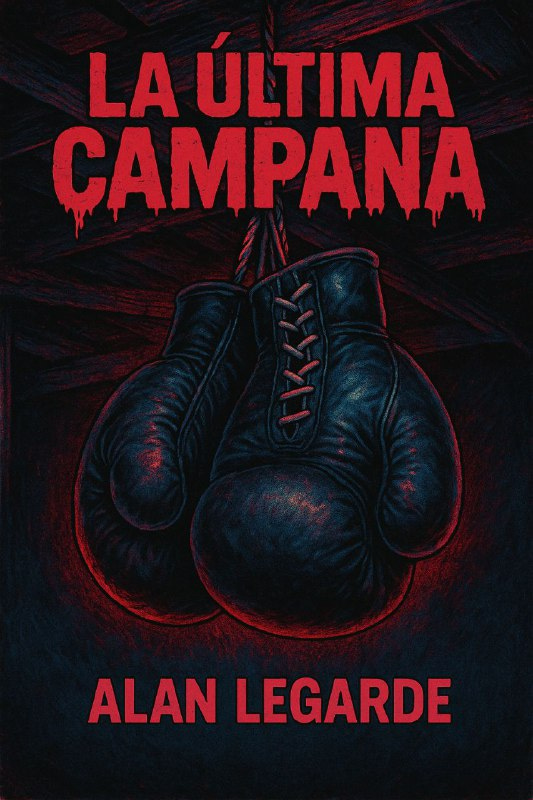

La Última Campana

SAGARA

La noche es la noche. Nunca pide permiso; es lo que es, y siempre fue así. Los vivos la esquivan, se meten a dormir, se tapan la cabeza. Pero los que no, esos tontos, se dejan abrazar. Se dejan seducir. Se dejan consumir poco a poco por su veneno vicioso, en el humo de los bares, en las luces que parpadean sobre vasos vacíos, en las risas rotas de mujeres con labios que saben a miseria. Hasta que, al final, no queda más que otra mancha en el piso.

Tokio no es una ciudad. Es un país dentro de otro país. El orgullo y el grillete de Japón. Cada calle me aplasta como un puño que no afloja. Paso las noches cuidando un soapland, donde los hombres pagan por tocar lo que nunca podrían en la calle, y yo pago con sudor, con nervios, con la certeza de que cualquier error me costaría caro.

Los pachinkos vomitan luces verdes y rojas sobre hombres derrotados; el neón se refleja en charcos aceitosos, como si la ciudad sangrara a mis pies. Host clubs y callejones huelen a whisky barato y decepción, entre los gritos apagados de salarymen y tacones que sacuden el pavimento. Todo me recuerda que no hay salida. Detrás de un traje negro, un tatuaje o una sonrisa calculada, la Yakuza me observa.

No pertenezco acá. Nunca pertenecí. Tokio es una jaula. Grande, ruidosa, llena de luces que no dejan dormir. Vivo en un edificio que se cae a pedazos. Las cañerías hacen ruido, la iluminaria esta quemada, y el olor… ni quiero saber qué es. A la mañana me levanto, me pongo la misma ropa de siempre y tomo el tren hasta el soapland.

El vagón va lleno de hombres sin cara, todos mirando el suelo, respirando igual, moviéndose igual. Yo también. El tren avanza como un corazón que no sabe parar. A veces pienso en mi última pelea: gritos, reflectores blancos, olor a desinfectante. Un inglés rápido. Me rompió el hombro. El sonido del hueso todavía me despierta algunas noches. Después de eso, nada. Las fotos, los recortes, los aplausos… basura de otro tiempo. Ahora tengo esto: un barrio olvidado, un tren lleno de fantasmas y un trabajo que me produce vomito.

Camino, respiro, espero. No por esperanza. Por inercia.

Una noche, estaba en la puerta, observando la vereda, cuando se acercó un viejo: un gaikokujin alto, encorvado, que parecía un dandi perdido en el tiempo. Su traje negro de tres piezas estaba pasado de moda, y el reloj de bolsillo apenas reflejaba la luz del farol. No dijo nada; solo me miró, con ojos sin ira ni alegría, llenos de paciencia… y de algo más que no lograba descifrar.

El viejo finalmente habló, su voz era baja, arrastrada, como si hablara consigo mismo. Me preguntó mi nombre, y luego mencionó mi pelea más famosa, como si me hubiera visto caer en el ring. Sonrió apenas y dijo que tenía amigos, “hombres poderosos”, que querían ver una pelea de exhibición. Pagaban bien, más de lo que podía pedir. También dijo que si aceptaba, habría algo más, un deseo… cualquiera que pudiera pedir, sin condiciones.

Solo tenía que ir a una cabina telefónica cerca de la terminal de trenes de Tokio, en una calle estrecha y mal iluminada, entre un restaurante de ramen que nunca cerraba y un puesto de flores marchitas. Me dio un horario críptico: “Veinte minutos después de que el tren que nunca llega se detenga.” La frase me congeló; no entendía si era literal o una broma cruel. El frío me subió por la espalda y me costaba respirar.

Entré a la cabina. Cerré la puerta. Levanté el tubo y marqué el número que me dio el viejo. Contuve la respiración. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, estaba frente a un teatro kabuki en medio de un bosque que no debería existir. Los árboles eran altos, densos, y el suelo estaba empapado, pegajoso de hojas podridas. El viento me cortaba la cara y me calaba los huesos.

A mis pies estaba un bolso deportivo: guantes, pantalones, vendas, todo listo para la pelea. Lo agarré y pesaba. El frío se me metía en las manos y me dolían los dedos.

La puerta se abrió de golpe. Entré. Todo olía a viejo, polvo y humedad. Las paredes estaban cubiertas de cortinas rojas gastadas, bordes raídos, y linternas de papel colgaban del techo, apagados, doblados, con hilos colgando como venas secas. En el centro del teatro había un cuadrilátero, las sogas negras tensas como tendones, rodeado de un silencio cerrado.

A mi alrededor no había personas. Eran siluetas alargadas, flacas, con cabezas torcidas y brazos demasiado largos. Ojos pintados, inmóviles, sin párpados. Todos mirándome. Callados. Esperando. La piel de algunos era tan fina que dejaba ver algo moverse debajo, como tizne atrapado.

Otros parecían hechos de cera derretida, sólidos y líquidos al mismo tiempo. Formas sin sentido, imposibles de entender. Ninguno respiraba. Ninguno pestañeaba. No había sonido, ni gesto, solo esa presencia densa, inhumana, que me envolvía. Y entendí que ellos estaban ahí, y yo era parte del espectáculo.

Me mareé. Todo giraba, como si el aire estuviera podrido. Sentía el peso del mundo en la nuca, un zumbido en los oídos, que avisa que algo no encaja. No era miedo al dolor. Era miedo puro. De saber que lo que tenía delante no debía existir.

En el medio del ring estaba el árbitro: un tipo huesudo, la piel tirante, gris, con los ojos hundidos y perdidos. Parecía un cadáver reanimado, pero se movía, respiraba, observaba. No había oponente todavía. Solo él. Y yo.

El viejo gaikokujin apareció a mis espaldas sin hacer ruido. Me felicitó por aceptar y se disculpó por lo “aterrador” del lugar, como si fuera una broma privada entre los dos. Dijo que no le diera importancia, que todo formaba parte del espectáculo.

Me llevó por un pasillo oscuro hasta un vestuario antiguo, con paredes de madera agrietada y espejos manchados por el tiempo. Dijo que ahí solían cambiarse los actores del teatro, antes de que el lugar pasara al olvido. La pelea empezaría en media hora. Tiempo suficiente para calentar. Me aseguró que encontraría todo lo que necesitara adentro. Luego sonrió, demasiado tranquilo, y desapareció por donde había venido.

Desde las sombras del teatro empezó a sonar algo que no era música. No lo parecía. Luego vino el shamisen, tocando notas torcidas, vibrantes. Los taiko siguieron, lentos, graves, marcando un pulso que sentí en el pecho, como si midieran mi corazón. Una nohkan, flauta aguda del teatro antiguo, se colaba entre ellos; su sonido era un chillido fino, inhumano, como si alguien gritara desde el bosque.

Era nagauta, sí, pero deformado, sucio, como si la tocara algo que había olvidado ser humano. Cada golpe, cada nota, hacía temblar el suelo del teatro. Las luces se apagaron. El árbitro levantó una mano. El ritmo de los tambores cambió: ahora era una cuenta regresiva. Supe entonces que la pelea había empezado.

La lona tembló cuando apareció. Primero parecía una sombra, luego empezó a tomar nitidez al acercarse. Era una figura alta, de un negro profundo. Su rostro era como mirar el vacío de una noche sin estrellas; solo el blanco de sus ojos se distinguía. ¡Un Umibōzu! pensé… un espíritu del mar.

Subió al ring despacio, con seguridad. No tenía boca ni expresión alguna. Solo esa mirada blanca, como un faro, que absorbía la luz y el aire. Su presencia llenaba todo. No era un combate normal.

La campana sonó y avancé. El Umibōzu me esperaba, quieto, negro, enorme en el comienzo de primer round. Di un jab, y mi brazo golpeó algo que se sintió más pesado que una pared de ladrillos. Retrasé la guardia; su puño se movió lento, pero el aire a su alrededor parecía empujarme para atrás.

Sentí la lona vibrar bajo mis botas, como si cada golpe resonara en todo el teatro. Le lancé una combinación: cruzado, gancho, directo. El golpe pareció desarmarlo, pero sus ojos blancos me miraban como si nada le hubiera pasado.

Mis piernas temblaban. o estaba allí, pero muchos ya no tenían forma humana. Algunos se retorcían como pulpos, otros tenían cuernos de Oni u hocicos de jabalí. La piel les colgaba y se la arrancaban, revelando músculos y una suciedad cósmica debajo.

Los tambores y el shamisen marcaban un ritmo que no era mío. Todo el teatro jadeaba con ellos, y sentí que cada mirada me desenterraba algo. Sabía que no podía perder… pero no sabía cómo enfrentarlo.

La campana sonó otra vez y el espíritu avanzó, lento y pesado. Intenté esquivar, caminar, lanzar golpes mientras retrocedía. Necesitaba pensar. Cada puñetazo raspaba algo en el aire, algo que no debía existir, y sentí que el tiempo se curvaba a su alrededor.

De repente lanzó un barrido de brazo que me rozó los hombros y me derribó un instante. Rodé, me levanté, la lona húmeda pegada a los pies, y su mirada blanca me atravesaba como una antorcha fría que podía leer mis pensamientos. Vi un instante, una grieta en su guardia, un espacio donde la lógica todavía existía.

Tiré todo mi peso en un uppercut, directo, seco. El golpe cortó el aire y lo impactó en la mandíbula —si podía llamarse mandíbula—. El Umibōzu se balanceó y cayó. El teatro explotó en un ruido infernal; era como el rugido de un zoológico de aberraciones, aplausos inhumanos, formas deformes que se retorcían sobre sí mismas.

La figura negra chocó contra la lona. La campana sonó. Había terminado. Pero el aire seguía cargado, pesado, extraño. Me apoyé en las cuerdas, respirando a duras penas, mientras el árbitro terminaba el conteo.

Cada golpe me había drenado la fuerza y algo más, algo que no sabía nombrar. Había ganado físicamente, pero el terror seguía ahí, flotando en el teatro, entre los tambores, el shamisen, el público y aquel espíritu negro. No era un combate. Era un ritual. Y yo seguía atrapado en medio de él.

Cerré los ojos un instante. Al abrirlos estaba en una terraza sobre Kabukichō. El distrito rojo dormía con luces rojas parpadeando en los callejones. El viento me golpeaba la cara. Cansado, dolorido… pero llevaba el traje de portero, limpio, intacto, como si nada hubiera pasado.

El viejo gaikokujin estaba ahí, expectante. Me quedé en la cornisa, sin entender si todo había sido un sueño, un castigo, un ritual… o algo que no debía comprender. Debajo, las calles eran las mismas que conocía, pero algo dentro de mí ya no estaba en su lugar. Mis manos, mi sombra, mi respiración… todo se sentía como si no fuera mío. La pelea había terminado, sí, pero algo del Umibōzu, del teatro, de los ojos que no parpadeaban, seguía conmigo.

No quise nada que viniera del anciano. Tomé el dinero, lo conté con manos asustadas, pagué mis deudas, arreglé lo que podía en mi vida rota. Nunca volví a verlo. Nunca supe nada más del teatro a las afueras, ni quiénes habían sido esos seres en el público.

Pero a veces, en los callejones de Kabukichō, siento un peso que se inclina sobre mí, un susurro que no está en ninguna lengua, y me recuerda que no terminé la pelea. Que lo que vi, lo que golpeé, nunca se fue del todo. Que quizá, en algún lugar, sigue esperando, paciente, y que mi tiempo para olvidarlo nunca llegaría.